Глава 5. РАЗБИРАЕМСЯ С УСИЛИТЕЛЯМИ (продолжение 2)

КАК УСТРОЕН АВТОМОБИЛЬНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ?И так, какие функции выполняют усилители и чем они характеризуются, мы уже немного разобрались. Теперь самое время остановиться на том, из чего они состоят и как работают. И начать лучше всего с питания. ОТКУДА В УСИЛИТЕЛЕ БЕРЕТСЯ НУЖНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ?Мы уже выяснили, что при 12-вольтовом питании получить от усилителя высокую выходную мощность физически невозможно, поэтому усилители содержат блоки, повышающие напряжение до необходимых значений. Давайте посмотрим, как они это делают.

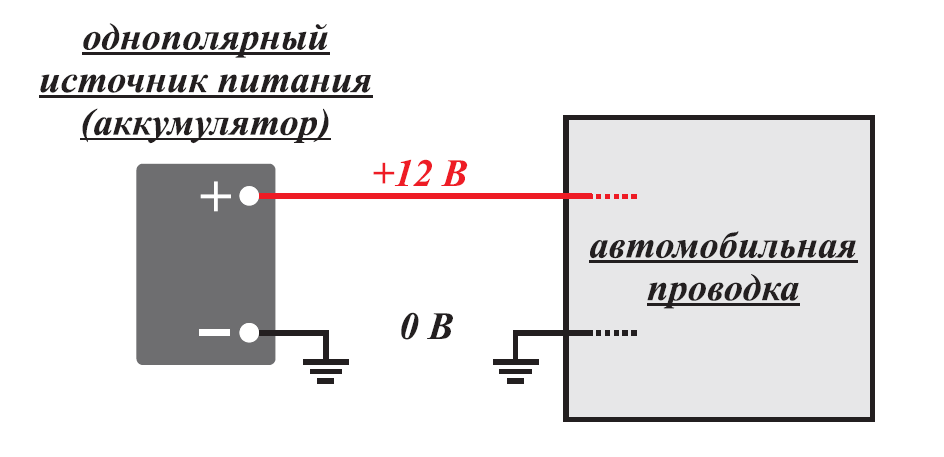

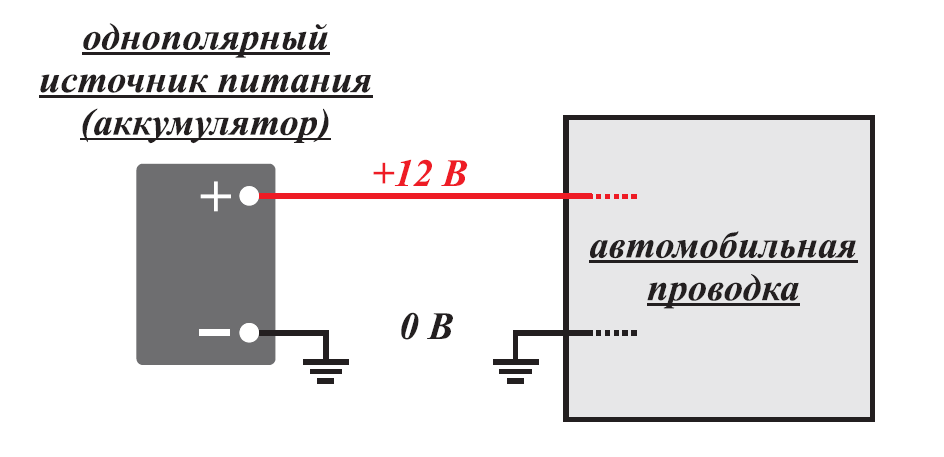

Обычная бортовая сеть автомобиля представляет собой так называемую однополярную схему, питающуюся, соответственно, от однополярного источника питания – аккумулятора. Нет, клемм, конечно, у аккумулятора две, но одна из них (как правило, это «минус», хотя бывают и исключения) соединяется с «массой» автомобиля и берется за точку отсчета. Это означает, что относительно нее и будет измеряться потенциал остальной части проводки. А в этой самой остальной части потенциал имеет только одну полярность – положительную, те самые «+12 В». Вот и пол. Вот и получается, что обычная схема автомобильной проводки – однополярная:

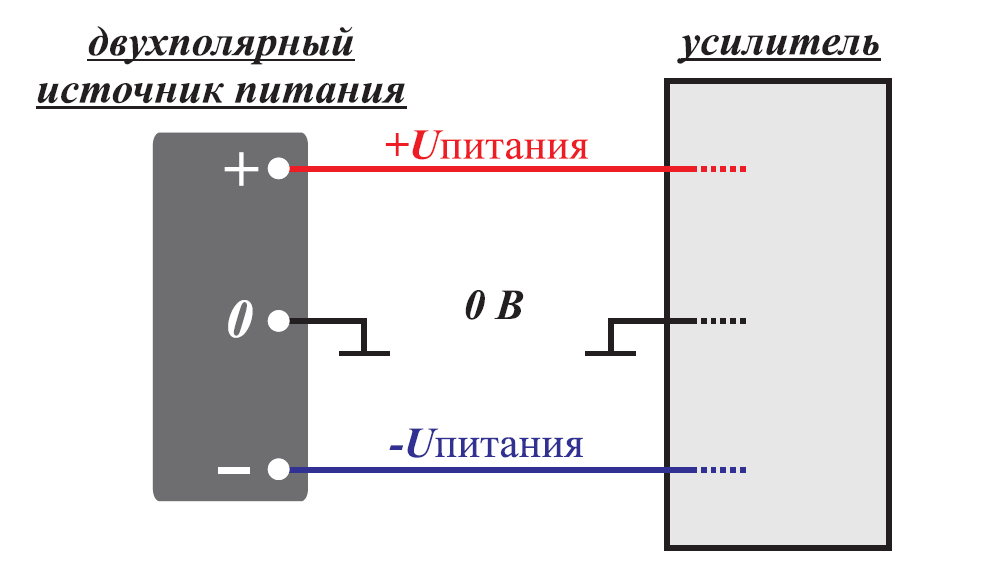

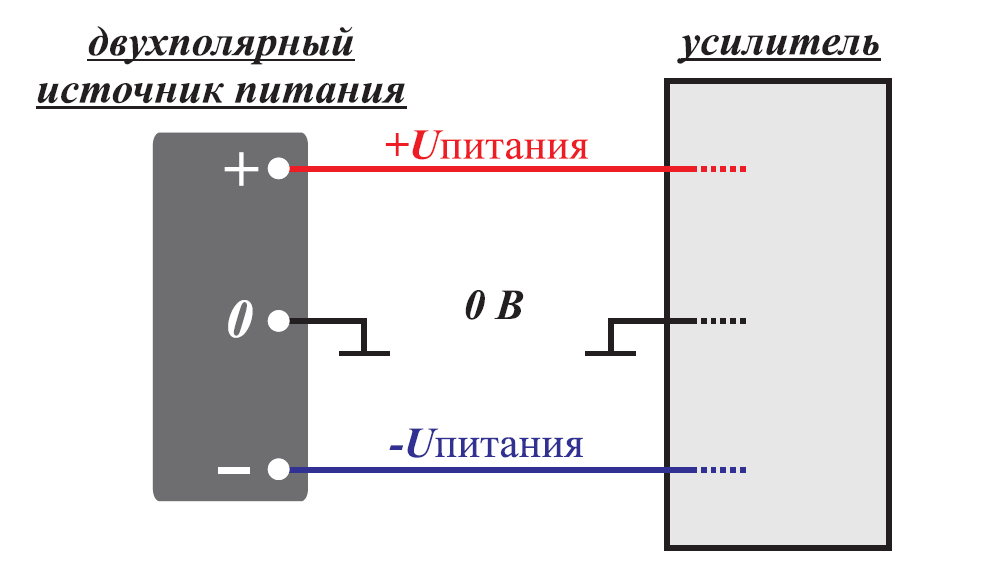

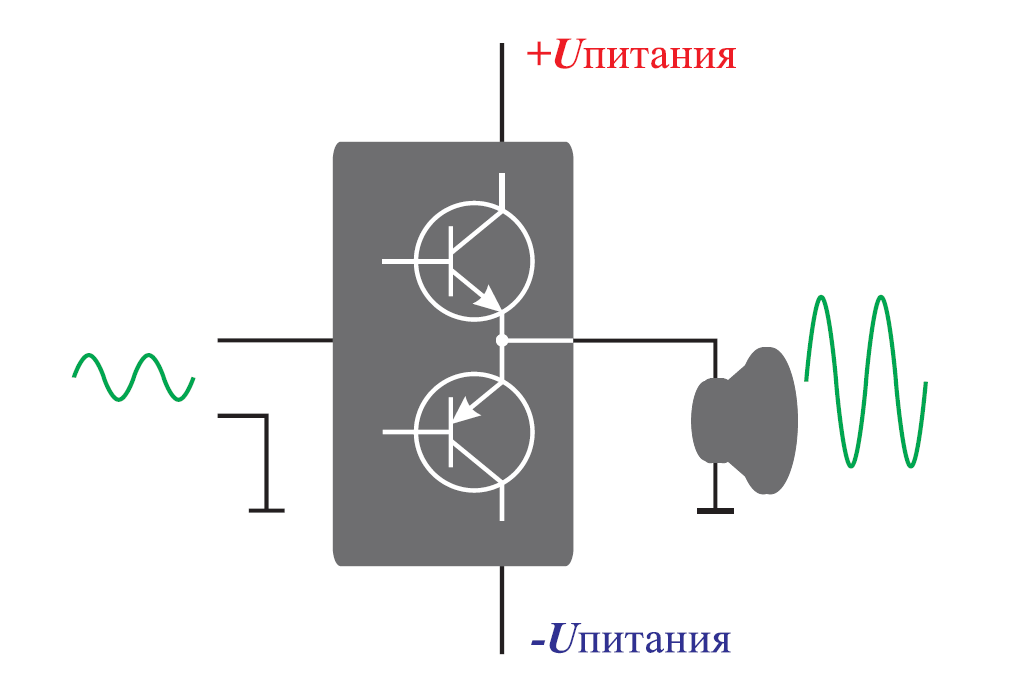

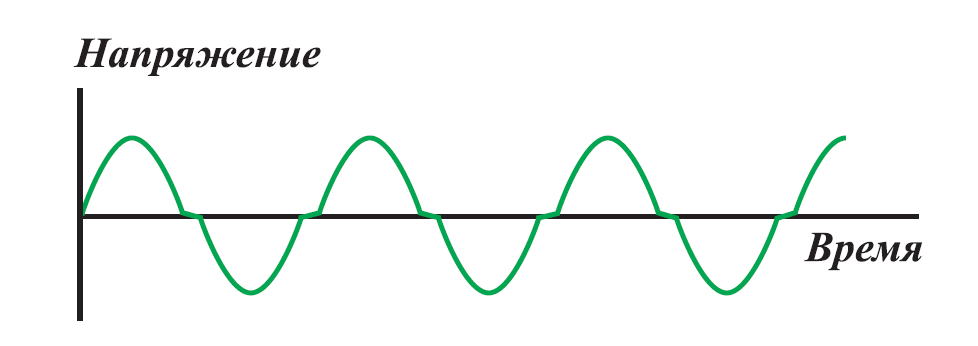

Усилитель же работает с симметричным сигналом (двигает диффузор динамика в обе стороны – и в плюс, и в минус), поэтому он должен питаться от двухполярного источника. У него тоже есть точка, относительно которой определяется потенциал остальных частей схемы, она называется «нулевой», или «средней», точкой. Одна часть схемы будет иметь положительную полярность относительно нее, а другая – отрицательную.

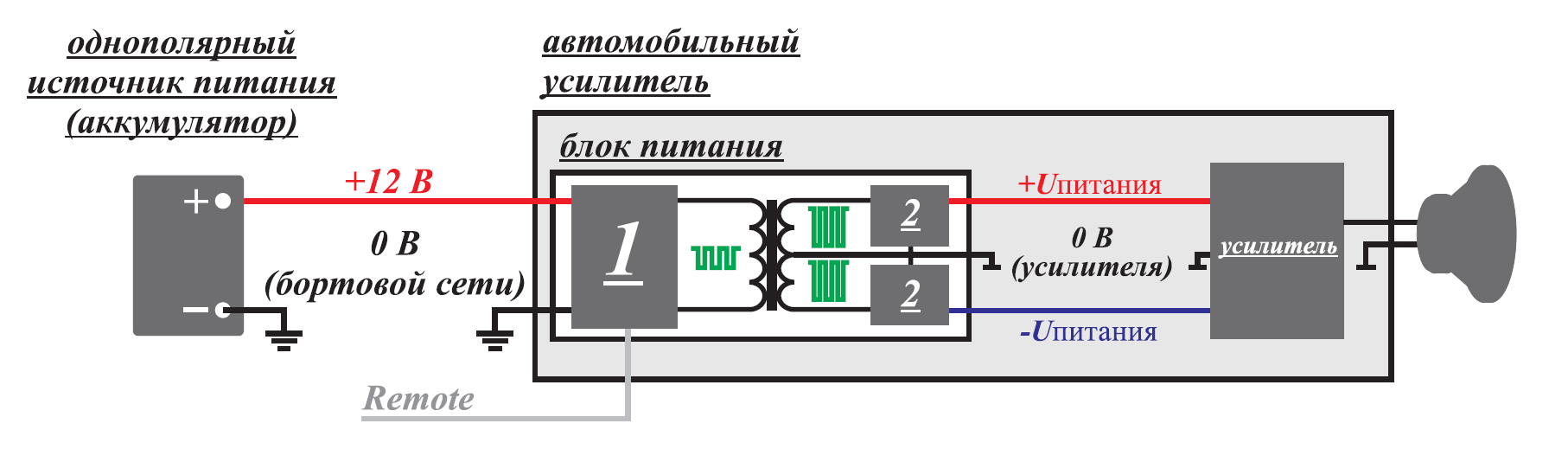

Задача блока питания – преобразовать однополярные 12 В в двухполярное питание. Делается это примерно по такой схеме.

Первым делом постоянное входное напряжение преобразуется в переменное. Этим занимается импульсный генератор (блок «1»), который «включает» и «выключает» питание с частотой в несколько десятков килогерц. Частоту, на которой он работает, называют частотой преобразования. Дальше этот переменный сигнал подается на трансформатор, который повышает его до нужной нам величины (как соотносится выходное напряжение с входным, задается конструкцией самого трансформатора). Выходная обмотка трансформатора состоит из двух половинок, что как раз и позволяет получить двухполярное питание. Дальше его остается снова выпрямить (блоки «2»), и питание для усилителя готово.

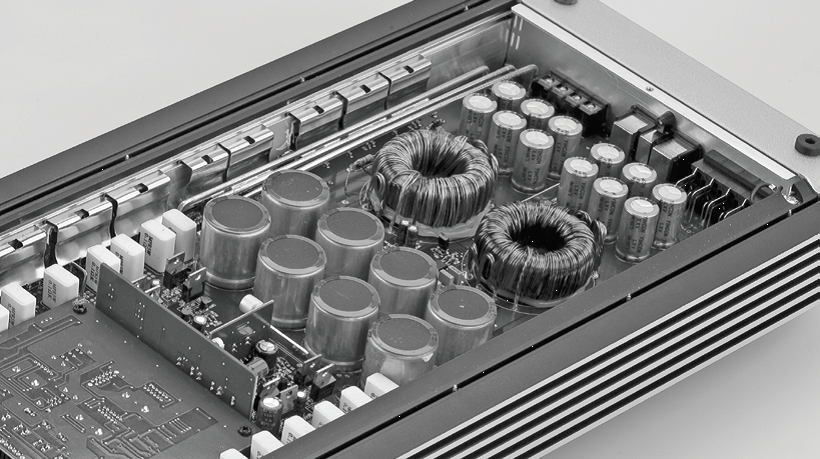

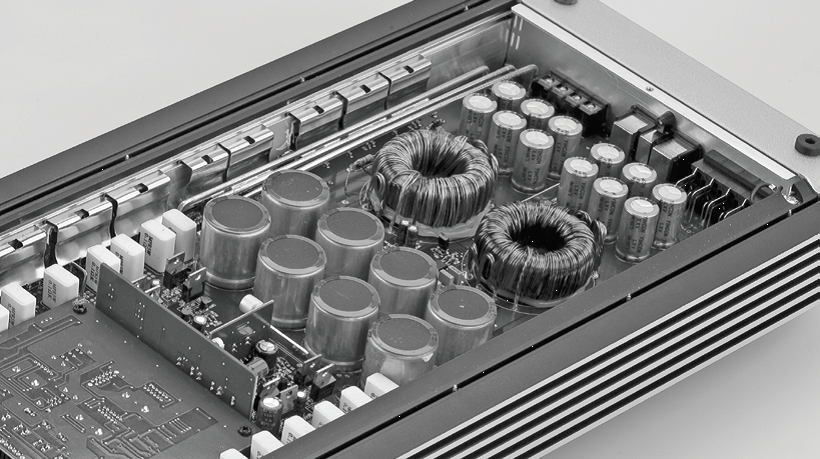

Блок питания обычно занимает значительную часть корпуса. Основной его элемент – трансформатор. В автомобильных усилителях применяют тороидальные трансформаторы (в форме бублика). Усилитель может содержать несколько блоков питания – каждый на свой канал или группу каналов. Нагрузка распределяется между ними, каждый работает в более щадящем режиме, а значит, обеспечивается более стабильное питание, без просадок напряжения. А стабильное питание усилителя – залог качественной звукопередачи.

Блок питания обычно занимает значительную часть корпуса. Основной его элемент – трансформатор. В автомобильных усилителях применяют тороидальные трансформаторы (в форме бублика). Усилитель может содержать несколько блоков питания – каждый на свой канал или группу каналов. Нагрузка распределяется между ними, каждый работает в более щадящем режиме, а значит, обеспечивается более стабильное питание, без просадок напряжения. А стабильное питание усилителя – залог качественной звукопередачи.

После повышающего трансформатора напряжение нужно не просто выпрямить, но и сгладить остаточные пульсации. Для этого служат конденсаторы, которые стоят после выпрямителя. Когда от усилителя требуется отдать большую мощность, вся нагрузка ложится на блок питания. Конденсаторы запасают энергию как раз для таких случаев, и если их емкости будет недостаточно, то это может приводить к просадкам питающего напряжения на пиках сигнала. Поэтому излюбленная тема для твика (доработки, или, если хотите, тюнинга) усилителей – это наращивание емкостей во вторичной цепи блока питания. Впрочем, увеличивать емкость по принципу «сколько влезет» тоже нельзя, поскольку при явном «переборе» может не «запуститься» уже сам импульсный генератор.

Блок питания обычно занимает значительную часть корпуса. Основной его элемент – трансформатор. В автомобильных усилителях применяют тороидальные трансформаторы (в форме бублика). Усилитель может содержать несколько блоков питания – каждый на свой канал или группу каналов. Нагрузка распределяется между ними, каждый работает в более щадящем режиме, а значит, обеспечивается более стабильное питание, без просадок напряжения. А стабильное питание усилителя – залог качественной звукопередачи.

Блок питания обычно занимает значительную часть корпуса. Основной его элемент – трансформатор. В автомобильных усилителях применяют тороидальные трансформаторы (в форме бублика). Усилитель может содержать несколько блоков питания – каждый на свой канал или группу каналов. Нагрузка распределяется между ними, каждый работает в более щадящем режиме, а значит, обеспечивается более стабильное питание, без просадок напряжения. А стабильное питание усилителя – залог качественной звукопередачи.

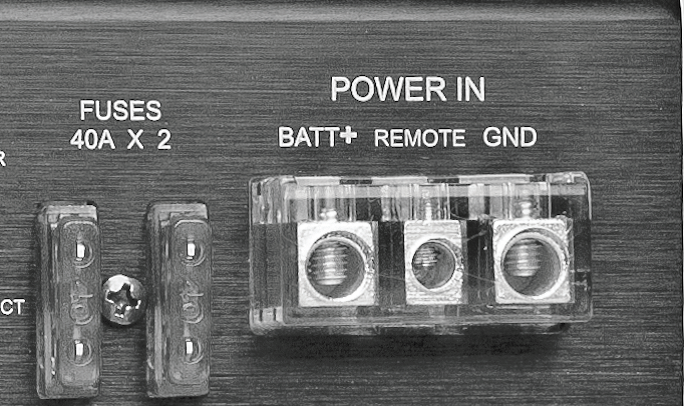

«Командой» к началу работы блока питания служит появление напряжения на клемме усилителя «Remote». Он запускает импульсный генератор блока питания, и усилитель включается. Для того чтобы усилитель включался и выключался вместе с головным устройством, к этой клемме подключается провод, идущий от одноименного выхода самого головного устройства (стандартно этот провод синего цвета).

КАК УСИЛИТЕЛЬ УСИЛИВАЕТ СИГНАЛ?

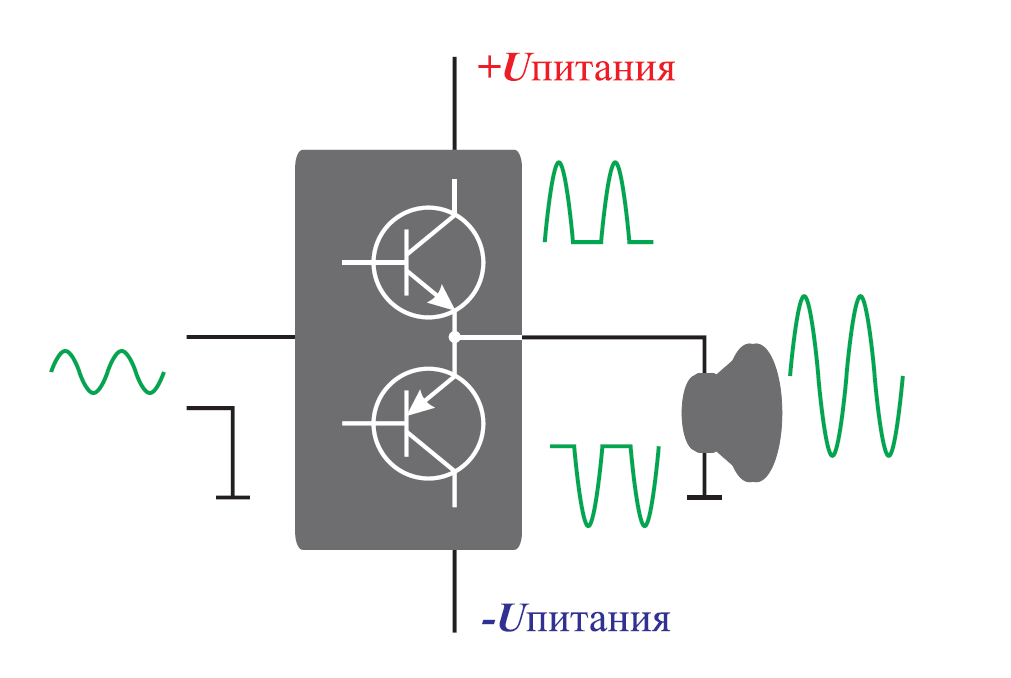

Различных схем усиления сигнала на самом деле великое множество, так что мы не будем вдаваться в их подробности, а выделим только основное – сам принцип их работы. Для этого на время представим усилитель в виде… ну скажем… водопровода. Неожиданно, правда? Тем не менее аналогия налицо, и вы сейчас в этом убедитесь.В такой системе двухполярный блок питания будет представлять собой не что иное, как два насоса (насос со стороны «+» будет как бы «накачивающим», а насос со стороны «–» как бы «откачивающим» ток относительно нулевой точки). Наша задача – пустить эти потоки через нагрузку усилителя. Для этого, понятное дело, нужны краны, которые будут управлять этими потоками.Основные элементы практически любого усилителя – это транзисторы. Они и играют роль таких кранов – могут открываться, пропуская через себя большой поток, или закрываться, уменьшая его.

В автомобильных усилителях применяют схему с двумя «кранами» – так называемую двухтактную схему. Они по отношению друг к другу обратные, или, как еще говорят, комплементарные – когда один такой «кран» будет закрываться, другой в это время будет пропорционально ему открываться. Поток от «насосов» («+» и «–» блока питания) будет направляться «кранами» (транзисторы) через нагрузку то в одну, то в другую сторону. А управляет всем этим открытием-закрытием как раз входной сигнал, и получается, что мощный сигнал на выходе усилителя своей формой будет его повторять. Кстати, каждый из этих мощных «кранов» вполне может состоять и из нескольких включенных параллельно менее мощных транзисторов-«краников».

Принцип усиления сигнала заключается в управлении большими уровнями напряжения и тока в выходной цепи транзистора за счет небольшого изменения напряжения и тока во входной.

ЧТО ТАКОЕ КЛАССЫ УСИЛИТЕЛЕЙ А, В, АВ?

На самом деле просто открывать и закрывать транзисторы еще мало, ведь нам нужно, чтобы выходной сигнал повторял входной как можно точнее. Для этого необходимо, чтобы транзисторы («краны») открывались и закрывались по строго линейному закону, иными словами, строго пропорционально входному сигналу.

Но вот незадача, транзистор может так работать не во всем своем диапазоне. Например, если входной сигнал слишком маленький, то транзистор на него почти не реагирует, зато при достижении определенного уровня резко открывается. Какая уж тут линейность? Впрочем, дальше этого момента он реагирует на изменение управляющего сигнала вполне адекватно, почти что линейно, как раз так, как нам и нужно. Значит, для того чтобы искажений было как можно меньше, транзистор придется все время держать в слегка приоткрытом состоянии. Это называется «задать смещение» транзистора или «выбрать его рабочую точку».

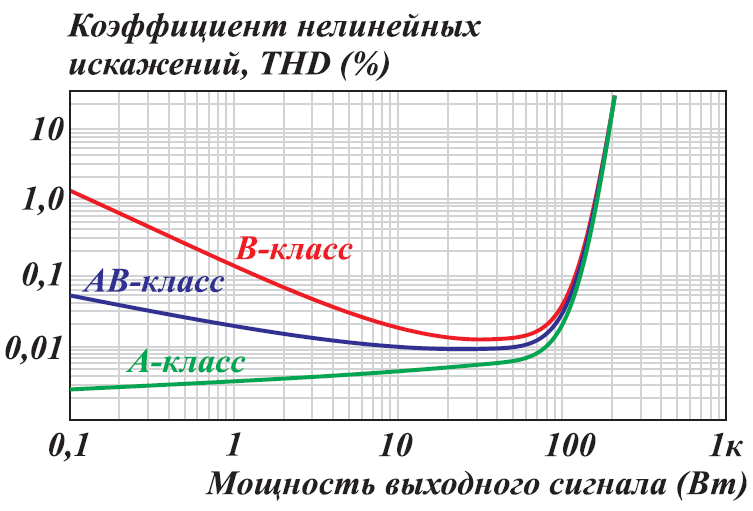

Когда рабочая точка находится примерно посередине между полностью открытым и полностью закрытым состояниями, то говорят, что усилитель работает в классе А. Такой класс усилителей обеспечивает очень маленькие искажения. Но самый главный его недостаток – высокий ток покоя (это ток, который течет через транзисторы, даже когда входного сигнала нет, ведь они же, получается, постоянно приоткрыты). Из-за этого такие усилители весьма прилично нагреваются, и их КПД составляет в лучшем случае около 20–30%.

Усилители, работающие в классе А, имеют самые низкие искажения, за что по праву заслужили репутацию аудиофильских. Но у них есть существенный недостаток – низкий КПД.

Давайте теперь посмотрим, что получится, если не держать транзисторы постоянно приоткрытыми, пусть в состоянии покоя они оба будут закрытыми. Поскольку транзисторы по отношению друг к другу обратные (комплементарные), то получится, что один из них будет усиливать только положительную полуволну сигнала, а другой – отрицательную, на нагрузке же эти «половинки» благополучно сложатся. Когда усилитель работает в таком режиме, то говорят, что это класс В.

Большое достоинство класса В в том, что через транзисторы не течет «бесполезный» ток, а значит, и КПД усилителя получается гораздо выше, чем у класса А. Но дело в том, что какие бы хорошие и качественные транзисторы мы ни выбрали, у них все равно будет присутствовать нелинейность в самом начале их открытия. А это значит, что в тот момент, когда один транзистор только закрывается, а второй только открывается, неизбежно появится искажение сигнала в виде «ступеньки»:

Когда уровень сигнала высокий, эта «ступенька» не выглядит такой уж большой, и если сильно не придираться, то на нее еще можно не обращать особого внимания. А вот на небольших уровнях сигнала она будет уже слишком заметна. Поэтому класс В в чистом виде в автомобильных усилителях все же не используется.

Усилители, работающие в классе В, имеют относительно высокий КПД. Однако их недостаток – большие искажения, особенно сильно заметные на малых уровнях сигнала.

Так какой же режим лучше всего выбрать для усилителя? В классе А – маленькие искажения, но и КПД низкий, львиная доля мощности блока питания уходит в бесполезный нагрев. Класс В обеспечивает хороший КПД, но и искажения такие, что о высоком качестве воспроизведения особо говорить не приходится. Компромиссное решение – это смешанный режим, когда транзисторам обеспечивается лишь небольшое смещение, гораздо меньшее, чем в «чистом» классе А, но уже достаточное для того, чтобы избежать заметной «ступеньки» в выходном сигнале. При этом так и говорят – усилитель работает в классе АВ.

|

На малых уровнях сигнала класс А обеспечивает самые маленькие искажения, а класс В, как раз за счет «ступеньки» в сигнале, – самые большие. Это так называ- емая «проблема первого ватта»). Класс АВ где-то между ними. |

Выбирая рабочую точку транзисторов (ну или, иными словами, выбирая, насколько они будут приоткрыты при отсутствии входного сигнала), такой усилитель можно приблизить к классу А или В. В первом случае получится, что до достижения определенной мощности он будет работать в классе А, а на высоких уровнях как бы автоматически переходить в класс АВ. Это решение, кстати, довольно часто применяется в усилителях высокого класса (иногда в описаниях к таким усилителям можно встретить обозначение «класс Real AB»).

КАКИЕ ЕЩЕ ЕСТЬ КЛАССЫ УСИЛИТЕЛЕЙ?

Вообще-то, классы А, В и АВ – не единственные. Есть и другие, которые можно назвать «производными» от них, они представляют собой попытки совместить экономичность класса АВ с качеством класса А. Например, класс А+ – симбиоз усилителей класса В и класса А (выход первого является «нулевой» точкой для второго). Или класс Super A (Non Switching) – в таких усилителях есть специальная схема, которая не дает транзисторам полностью запираться (ведь основные искажения, как вы уже знаете, как раз из-за нелинейности в самый начальный момент их открытия).

А усилители класса G вообще представляют собой два каскада усиления, работающих каждый от своего источника питания, причем разного напряжения (на небольшой мощности работает каскад, питающийся от источника с небольшим напряжением, а на пиках к нему «подключается» второй, питающийся от источника с большим напряжением). Впрочем, все это довольно сложные схемы, которые и в домашней-то технике применяются все реже, а уж в автомобильных усилителях это, мягко говоря, и вовсе экзотика.

А вот зато усилители класса Н можно с уверенностью назвать чисто автомобильными – в этом классе делают усилители, встроенные в головные устройства. В них нет никаких сложных блоков питания, преобразующих бортовые 12 В в двухполярное питание с большим напряжением (впрочем, встроенный в ГУ усилитель все равно питается от двухполярного напряжения, просто за среднюю точку для него принимается Uпит/2), поэтому мощность таких усилителей невелика. Этот класс – попытка в какой-то мере нивелировать основной недостаток маломощных усилителей – зажатость звучания.

На самом деле усилитель класса Н – это практически то же самое, что и обычный усилитель класса АВ. Только в нем есть так называемая «схема удвоения напряжения питания», основной элемент которой – конденсатор, накапливающий заряд, когда входной сигнал не очень большой. Реальный музыкальный сигнал – это вам не синус, на котором по стандарту измеряется мощность, для него характерны кратковременные пики. Так вот, как раз в моменты таких

пиков этот самый конденсатор специальной схемой «добавляется» последовательно к питающему напряжению, и усилитель воспроизводит их с меньшими искажениями. Это на самом деле не особо сказывается на мощности усилителя, измеренной стандартно на синусоидальном сигнале, но на музыке звучание субъективно становится все же немного лучше.

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ УСИЛИТЕЛЕЙ КЛАССА D?

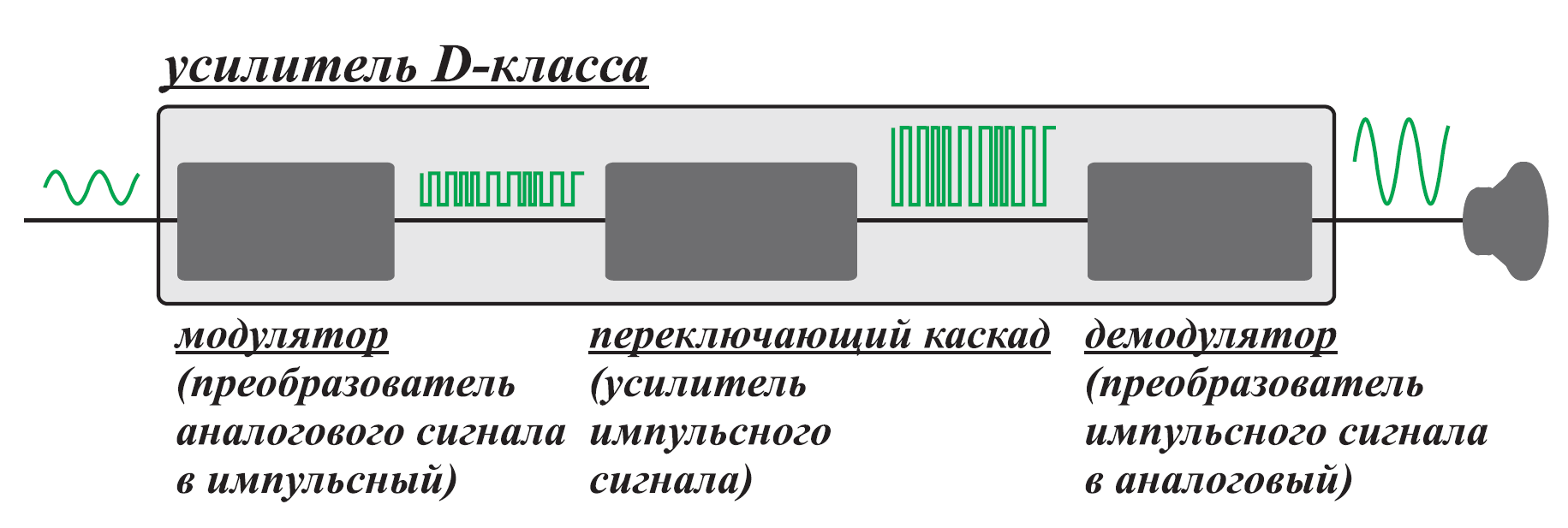

Классы А, В, АВ и прочие их производные – это все традиционные классы усилителей, принципы построения у них схожие, разве что режимы работы транзисторов выбираются разные, да добавляются кое-какие примочки. Но есть и усилители, которые строятся изначально несколько иначе. Это импульсные усилители класса D (их, кстати, иногда называют цифровыми, хотя на самом деле технически это некорректно, в цифровую форму там ничего не переводится). Давайте в общих чертах разберемся с принципом их работы.

Первым делом обычный входной сигнал (непрерывный и с изменяющейся амплитудой) преобразуется в импульсный (амплитуда постоянная, но зато сигнал прерывается). Длительности импульсов и пауз между ними будут зависеть от амплитуды входного сигнала, например выше амплитуда входного сигнала – импульсы длиннее, ниже амплитуда – импульсы короче. Это называется широтно-импульсная модуляция (ШИМ).

Теперь полученный импульсный сигнал нужно усилить, и делается это точно так же, как и в обычных усилителях. Тут, правда, может возникнуть вопрос: а зачем вообще было преобразовывать сигнал в импульсный, если его все равно приходится усиливать, как и в обычном усилителе? Оказывается, смысл есть. Дело в том, что транзисторы в этом случае будут работать совершенно по-другому – в так называемом ключевом режиме. Иными словами, они будут либо полностью открываться, либо полностью закрываться, без промежуточных вариантов. Потери на самих транзисторах в таком режиме минимальны, и КПД усилителя может вплотную приближаться к идеалу в 100% как ни у одного другого, построенного по «классической» схеме. К тому же для работы в ключевом режиме нет необходимости подбирать транзисторы с линейными характеристиками, и это еще один плюс класса D.

Однако ж подавать такой усиленный импульсный сигнал на акустические системы еще рано, прежде его нужно преобразовать его в обычную, аналоговую форму. Сделать это можно с помощью катушки индуктивности и конденсатора, которые вместе будут представлять собой LC-фильтр. Пропустив через него наш ШИМ-сигнал, на выходе мы получим усиленный сигнал, своей формой повторяющий входной.

Основное достоинство усилителей D-класса – высокий КПД. Однако есть и серьезный недостаток – частотный диапазон усилителя чаще всего бывает серьезно ограничен сверху. Именно это долгое время и было причиной применения данной технологии только в басовых моноблоках, рассчитанных исключительно на сабвуферное применение. Впрочем, с ее развитием и обычные, широкополосные усилители D-класса уже давно перестали быть экзотикой.

ЧТО ТАКОЕ МОСТОВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ И ЧТО ОНО ДАЕТ?

Чуть раньше, когда мы рассматривали, из чего и как складывается мощность, то упомянули включение двух усилителей на одну нагрузку, которое называется мостовым. Теперь же, после того как мы рассмотрели общие принципы работы усилителей, можно остановиться на этом подробнее.

Итак, возьмем обычный усилитель. Выход любого из его каналов всегда имеет пару контактов, к которым и подключается нагрузка. Причем если вы перелистаете назад несколько страничек и внимательно посмотрите на рисунок с двумя транзисторами, то наверняка заметите, что один из этих двух контактов – это так называемая «средняя точка» усилителя.

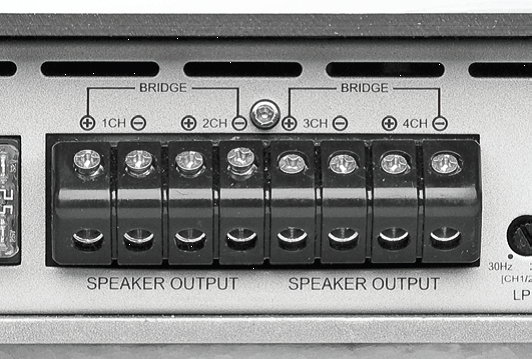

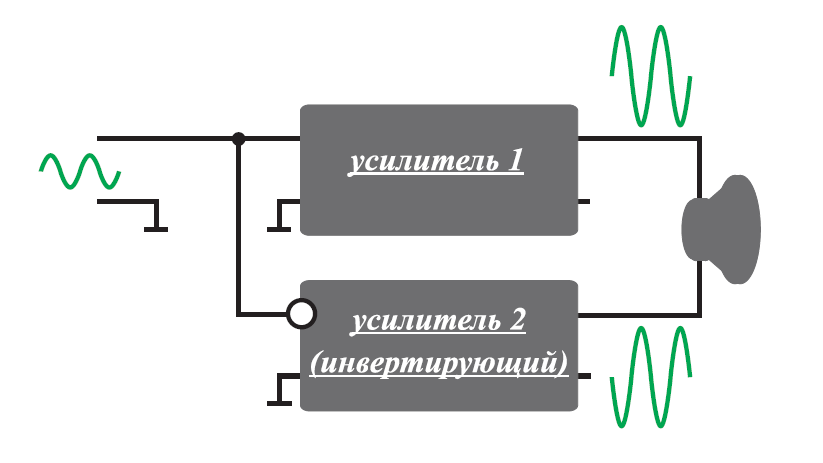

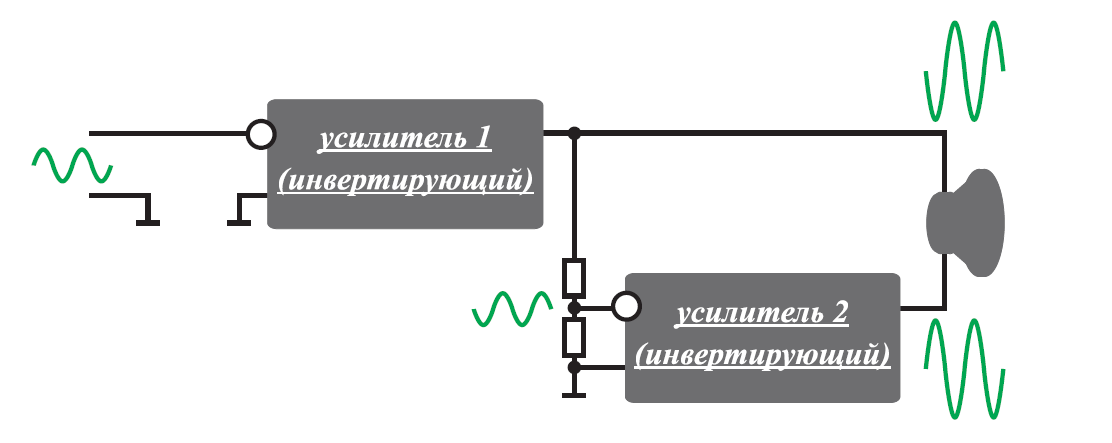

Фишка мостового включения заключается в том, что если мы возьмем два усилителя, подадим на них одинаковый сигнал, но сделаем так, чтобы на выходе они были «перевернуты» относительно друг друга (противофазны), то мы сможем подключить нашу нагрузку между «ненулевыми» клеммами, и получится, что на нее будет подаваться сигнал с двойным размахом по напряжению. Вот как раз такое включение нагрузки и есть мостовое. Теперь давайте посмотрим, как это можно сделать.

| |

При подключении к усилителю нагрузки мостом задействуется пара каналов. Например, если у вас четырехканальный усилитель, то одну пару каналов вы можете задействовать как обычно, подключив к ним фронтальную акустику, а ко второй паре каналов подключить мостом сабвуфер. Это, кстати, довольно распространенный вариант использования четырехканальника. |

Первый вариант называется параллельным мостовым включением. Для его осуществления один из усилителей должен быть инвертирующим, то есть он должен переворачивать фазу сигнала. По этому принципу делаются многоканальные усилители, допускающие мостовое включение.

Второй вариант – последовательное мостовое включение. Его иногда применяют для мощных одноканальных усилителей (моноблоков), позволяющих построить схему, при которой на один сабвуфер будет работать сразу два таких моноблока. Первый при этом будет ведущим (Master), а второй – ведомым (Slave).

Главная особенность любого мостового включения как по первому варианту подключения, так и по второму – это увеличение мощности, выдаваемой на нагрузку. Рассмотрим, как это получается. Возьмем такой пример: двухканальный усилитель работает на 4-омный сабвуфер, подключенный к одному из каналов. Предположим, что усилитель при этом способен выдать на него 50 Вт RMS.

Теперь подключаем этот же динамик не к одному, а к двум 50-ваттным каналам в мост. Что получаем? Размах напряжения на нем удваивается, а это значит, что через динамик течет и вдвое больший ток: I = U / R.

Теперь вспомним, как это отразится на мощности: P = I x U.

Напряжение удвоится, ток удвоится, значит, максимальная мощность на нагрузке при мостовом включении увеличится по сравнению с обычным включением уже вчетверо, теоретически она будет составлять уже целых 200 Вт! На практике конечно же все не так идеально – будет сказываться мощностной запас блока питания, потери в элементах и т. п., так что реально мощность увеличится немногим меньше.

При мостовом включении через нагрузку, а значит, и через выходные каскады усилителя течет вдвое больший ток. Это значит, что усилитель работает так, как если бы к каждому из каналов подключили нагрузку с вдвое меньшим сопротивлением. Например, если включить в мост 4-омную нагрузку, то каналы усилителя будут работать так же, как если бы к каждому из них подключили по 2 Ом. Поэтому если каналы усилителя рассчитаны, к примеру, на минимальную нагрузку 2 Ом, то мостом к ним можно подключать нагрузку не меньше, чем 4 Ом.

Есть у мостового включения и недостатки. Например, включенные мостом усилители теоретически должны быть абсолютно одинаковыми. В реальных же устройствах всегда существует некоторый разброс параметров. Из-за этого при мостовом включении уровень искажений неизбежно будет выше, чем в каждом из каналов в отдельности. Плюс ко всему складываются и выходные сопротивления усилителей, а это значит, что коэффициент демпфирования уменьшается вдвое.